今回の定例会は、第8回目の持続会正会員自治体相互視察を兼ねて、埼玉県横瀬町で「関連人口対策&官民/官官連携」をテーマに取り行いました。「日本一チャレンジする町」「日本一チャレンジする人を応援する町」を掲げ、東京など地域外からの関係人口をどんどん増やし、TVや新聞などメディアにも多数取り上げられている横瀬町の「よこらぼ」や地域商社ENgaWAの取組みについて、詳しく話を伺いました。また村上からは、新しく持続会に参加された職員や横瀬町の職員向けに、地域外に毎年流出しているおカネを地域内に循環させる「kWh=¥」や「km=¥」の考え方についてレクチャーを行い、参加自治体からは「関連人口対策&官民/官官連携」の取組みで、今どんなことを行っているのか、成功事例や課題について情報共有がありました。

横瀬町 富田町長より講義:

「横瀬町のまちづくり~小さな町から未来をつくる~」。人口7500人規模の町でいま、毎年人口が約100人自然減し、高齢化も進んでいます。町の最大の課題は「人口減少」。なので町はこれから人口減少に耐え、備えなければならない。そのために「町の未来を変える!」と、横瀬町がなぜ「チャレンジ」にこだわるのかの理由・背景について説明がありました。

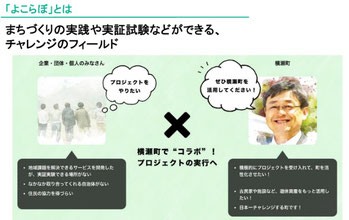

横瀬町の特徴と強みは ①小さい自治体 ②都心からのアクセスがよい ③強いコミュニティがある。町の未来を変えるために、外部からヒト・モノ・カネ・情報を継続流入させ、化学反応・活性化を促したい。この目的で官民連携プラットフォーム「よこらぼ」(横瀬町とコラボする研究所)がうまれました。「よこらぼ」では、過去7年間で242件(2.7件/月)の応募のうち、141件(1.6件/月)が採択され、実際にプロジェクトが走り始めています。

「よこらぼ」にはWebサイトより申し込みでき、毎月〆切の後審査会があり、採択になればすぐにプロジェクトを始めることができます。採択のポイントは、提案者と町民(町)双方のメリットに繋がるか、Win-Winの関係になるかどうか。採択された事業分野は、約半数が、「教育・子育て」「新技術活用・開発」「シェアリングエコノミー」。提案者にとって最大のメリットは、地方自治体との実績を作れること、町で事業を始めるにあたり、信用と協力を得やすいことです。町にとっては、人と場所、プレスリリースなどを協力する代わりに、予算をあまりかけず事業によるメリットを享受できることです。

結果的に今ではメディアからの取材も多数来るようになり、取り上げられた件数は、新聞掲載292件、雑誌・Webメディア掲載331件、TV(NHK/フジ/テレ東ほか)24件、外部講演・視察受入194件。世に出ていないプロジェクトが注目を集め、チャレンジがチャレンジを呼ぶ好循環をうみ、町に多様な人材が増えてきています。

これらの取組みが評価され、総務省より「令和4年度ふるさとづくり大賞」優秀賞を受賞。SUUMO住み続けたい街ランキングでも、埼玉県の中で上位を占めています。また、国交省より「先導的グリーンインフラモデル形成支援」に2024年に採択されました。

全ては町の人々の“Wellbeing”のため、“幸せファースト”のまち。横瀬町が大切にしていることは、「チャレンジをすること」「チャレンジを応援すること」「オープン&フレンドリーであること」「他者に寛容であること」「楽しい町・仲間がいる町」「余白(関わりしろ)がある町」です。あまり「課題、課題」と言わない。「この町をなんとかしてください」ではなく、「楽しいから、仲間と一緒にやろう」「あなたの人生にとってもプラスになるよ」と呼びかけています。

横瀬町 まち経営課主幹 兼 連携推進室室長の田端氏より講義:

「地域商社(株)ENgaWAの活動について」。地域商社(株)EngaWAは、全てを繋げ、地域に経済・価値循環を生み出す地域商社として2021年に設立。7つの事業の柱「人づくり」「健康づくり」「安全安心づくり」「産業・雇用づくり」「賑わい・中心地づくり」「景観循環づくり」「人の輪づくり」を掲げ、様々な地域課題をビジネスで解決。名称は ①縁側:家と社会、町民と行政など、様々な世代や地域内外の人がつながり、交わる場所 ②3つの「えん(縁、Japanese Yenの円、援)」 から。

「チャレンジキッチンENgaWA」は、コロナ交付金で旧給食センターを解体して建設し、高性能のオーブンや急速冷凍できる冷凍庫、真空パックできる機械などを導入。ここで町民が、地元農産物を商品開発、加工できる場所となっています。 2022年3月よりコミュニティカフェもオープン(既存のお店の競合にならないよう配慮し土曜営業のみ)。農家さんの高齢化なども進んでいますので、より高付加価値な地域の製品を開発しています。

また、民営の西武鉄道横瀬駅併設の案内所・食堂・土産店が、コロナ禍で2021年9月中旬に閉鎖。駅前の店舗は閉鎖期間ができるだけ短い方がいいだろうという町の判断で急遽方針転換、10月よりあとを引き継ぎ「駅前食堂」としてリニューアルオープンしました。それまで販売していた一般的な大手メーカーの飲料や製菓などの販売をやめ、地元農家さんの食材にこだわったメニューを開発し、徹底的に地域経済循環を意識したショップです。地元のおばあさんのオートミールクッキー、横瀬町産の規格外のぶどうの粒「まごぶどう」を使った新クラフトビールなども開発・販売し、今では人気商品に。地方創生を学ぶ学生らのチャレンジ施設としても活用されています。

横瀬は、「ピンチをチャンスに変えれる町」。二宮金次郎的な「一円融合なまちづくり」を目指していきたい。とのお話でした。

CV代表村上から振り返り:

「持続可能な地域づくり~まちづくり・エネルギー・地域経済」について。CVの基本的な考え方「キロワットアワー・イズ・マネー」について解説。人口規模 5000人 / 世帯数 2,200 のSDGsタウン街区 A 町において、1世帯あたりの年間エネルギー支出(電気、ガス、灯油等)を30 万円 と仮定すると、民生家庭部門だけで × 2,200 世帯 ≒ 6.6億円もの支出です。民生業務・産業部門では、少なくとも民生家庭部門の1.5〜2.5倍 を支出するので、6.6 億円(民生家庭部門)× 2倍 ≒ 13.2 億円もの支出。民生家庭部門(6.6 億円)+民生業務・産業部門(13.2 億円)≒ A 町全体の支出は毎年 20 億円に!エネルギー支出のうち域内循環するのは通常3割以下なので、ざっと人口規模5000人のA町で毎年約15億円もの支出になります!

域外に流出している 15 億円のうち一部でも域内に還流させること、その手段として、地域で省エネを徹底(とりわけ建築・設備部門)、さらに地域の再エネを使うことで、地域の企業や雇用におカネが還流するしくみを作ることで、豊かな地域を目指しましょうという話しでした。

その後、参加各自治体(下川町・ニセコ町・二戸市・葛巻町・北栄町)より、関係人口増加対策と官民/官官連携の事例発表がありました。それぞれの地域特性を活かした関係人口増加のためのユニークな取組みが共有されました。

最後にCV持続会担当の吉田氏より、閉会の挨拶。持続会に関わる理由は「自分たちの未来をつくることだから」 。行政には、それができる。皆さんには、「未来を変える」お仕事を、これからもやっていただきたい、との締めくくりでした。

エネルギー自立地域経済好循環 × イノベーション

エネルギー自立地域経済好循環 × イノベーション