第9回目となる自治体相互視察は、8月28日、クラブヴォーバン(CV)自治体正会員の北海道ニセコ町で開催されました。持続会としてのニセコ町の視察は 2020年に続いて2回目となり、今回は、「少子化社会における教育とインフラ」がテーマでした。持続会正会員自治体の岩手県二戸市・葛巻町、鳥取県北栄町の職員や副市長の方々が、CVメンバーと共に、SDGsモデル街区「ニセコミライ」やニセコ高校の関連施設を視察しました。若い世帯の人口が増えつつあるニセコでは、これらの取組みにより、世帯全体による教育移住の増加が期待されています。ニセコ町の取り組みにふれ、若い世代が子育てをしてそのまま住み続けたいと思える持続可能なまちづくりについて活発な意見交換を行い、参加自治体の政策立案に役立てることが視察の目的です。

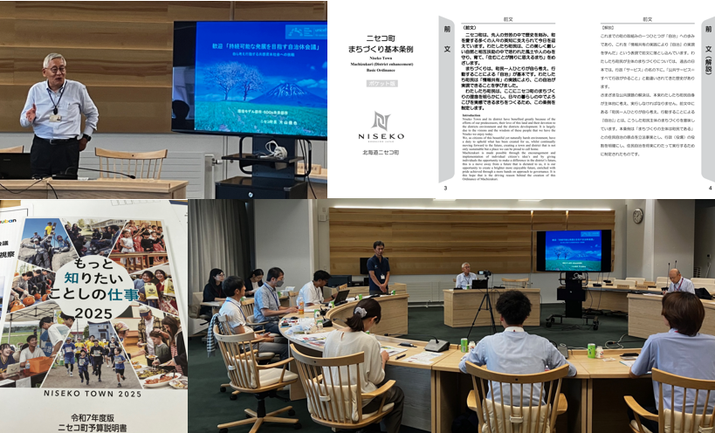

はじめに、全国の行政庁舎でトップクラスの省エネ性能を誇る高気密高断熱のニセコ町役場に集まり、片山健也町長から歓迎の挨拶と「自ら考え行動する共感社会資本社会への挑戦」と題して講演いただきました。

片山町長は、町職員時代から行政改革に取組み、4期16年間町長を務め、この10月に退任されます。小さな町で地縁や血縁での政治・行政、町長が全てを決定していた古き時代から、「情報公開」「住民自治」の時代に入りすでに20年以上。平成13年より施行された「ニセコ町まちづくり基本条例」は、役場職員と議会、町民が協働して作り上げた、ニセコのまちづくりを進める上での町民共通ル-ル「私たちの町の憲法」です。ニセコ町が住民自治に基づく地方政府として、将来にわたり町民主体の自治を進めていくための基本事項が条例に並び、中学生くらいの子どもでも理解できるよう、平易なことばで記述されています。これは在住の町民だけでなく、移住してきた方全員に配布されています。

https://www.town.niseko.lg.jp/chosei/keikaku/machizukuri_jorei/machizukuri_jorei/

徹底した「情報公開」と「住民参加」をキーワードに行政改革を実行した結果、ニセコに共感する方々から支持され、20年ほど前から人口が下げ止まり、今では人口増、とりわけ教育移住や企業移住が増えています。

その後、ニセコ町の街区「ニセコミライ」を視察。「ニセコミライ」は、2018年に国の「自治体SDGsモデル事業」に選定され、町がモデル事業として提案した「NISEKO生活・モデル地区構築事業」で開発を進めてきた街区です。曇りがちながら、蝦夷富士と呼ばれる羊蹄山を望むこともできました。2050年までにカーボンゼロの目標に向かいつつ、町内の慢性的な住宅不足や住宅ニーズのミスマッチ(子育てが終わり単身や二人で広い家に住んでいる高齢者が多い一方、ファミリー層には広い住める住宅がない)という社会課題を解決するために、公民連携のまちづくり会社が中心となり、あたらしいまちづくりが進められています。

超高気密高断熱の集合住宅は第1~3棟が完成し、数十人の住民が住まい始めています。2030年には約400名が住む街区になる予定です。この街区はゼロカーボンでエネルギーを賄うべく、60%は太陽光発電+蓄電池で電力を自給、残りの40%はゼロカーボン電力をまちづくり会社が一括購入し、街区の各戸に配電しています。冬場は2mを超える積雪となるので、ニセコの積雪に耐えられる特別仕様の太陽光パネルを導入しています。また、エネルギーマネジメントシステムを開発して活用。このおかげで、電気代が高騰した現在においても、冬場-15℃ほどになる冬場や、夏場には30℃を優に超える夏場も含め、月々1万円程度の年中固定の電気代(夏冬エアコン+エコキュート(温水)+家電+IH調理機器)で済むようになっています。

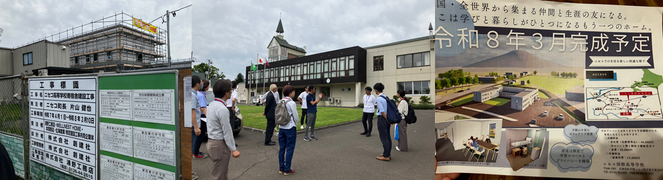

次に、教育改革を実施中のニセコ高校(来春からは新設ニセコ国際高校)の、建設中の新学生寮を視察し、現在の高校校舎にも立ち寄りました。ニセコ高校では、令和4年から本格的に進められている魅力化と教育改革のもと、令和8年度に全日制総合学科校としてスタートし、全国・全世界から学ぶ意欲のある生徒を募集しています。大学受験や国際教育、起業家教育などにも力を入れています。この改革とニセコ高校の魅力の発信により、令和6年度から入学希望者が大幅増に転じ、今年度は約1.5倍の倍率となりました。来春完成の新しい学生寮は、超高断熱高気密や脱炭素を考慮し、優れた快適性を誇る建物となっています。

翌日は再びニセコ町役場にて、クラブヴォーバン第22回持続会定例会を開催しました。テーマは教育改革と移住。地元に魅力的な教育機関がなければ、若い子育て世帯の家族が中学・高校入学のタイミングで町外に出てしまい、地域の産業や経済を担う人が減り地域の活気や魅力が失われてしまいます。新しい高校が来春にはスタートし、「住民自治」で住民と行政が協働して明るいまちの未来を築いていく。そんな未来を思い描ける視察となりました。

エネルギー自立地域経済好循環 × イノベーション

エネルギー自立地域経済好循環 × イノベーション