2025/05/20

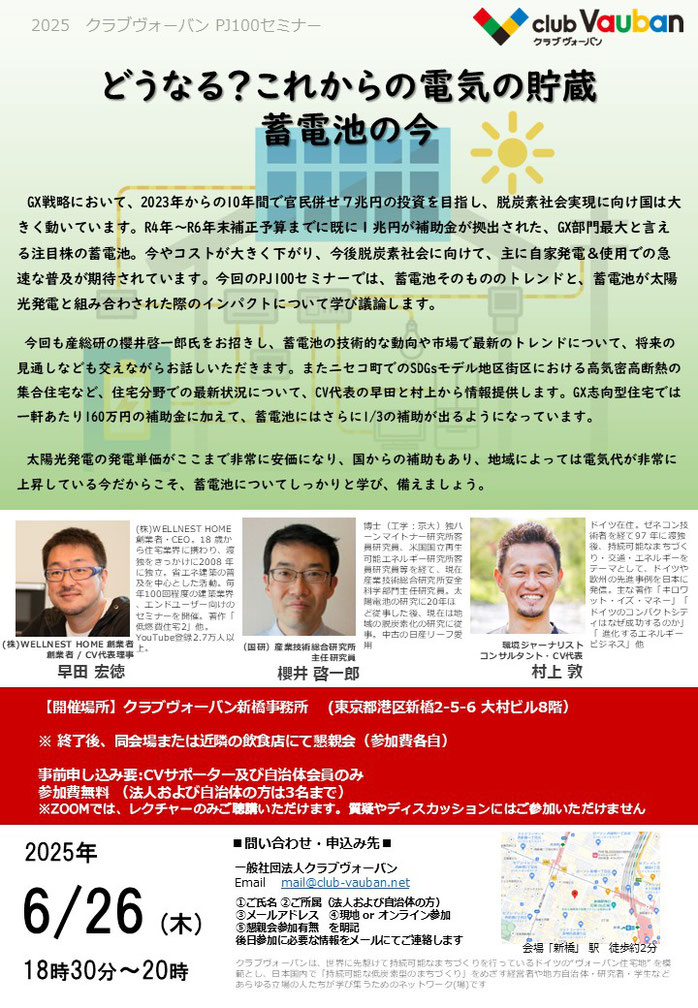

GX戦略において、2023年からの10年間で官民併せ7兆円の投資を目指し、脱炭素社会実現に向け国は大きく動いています。R4年~R6年末補正予算までに既に1兆円が補助金が拠出された、GX部門最大と言える注目株の蓄電池。今やコストが大きく下がり、今後脱炭素社会に向けて、主に自家発電&使用での急速な普及が期待されています。今回のPJ100セミナーでは、蓄電池そのもののトレンドと、蓄電池が太陽光発電と組み合わされた際のインパクトについて学び議論します。 今回も産総研の櫻井啓一郎氏をお招きし、蓄電池の技術的な動向や市場で最新のトレンドについて、将来の見通しなども交えながらお話しいただきます。またニセコ町でのSDGsモデル地区街区における高気密高断熱の集合住宅など、住宅分野での最新状況について、CV代表の早田と村上から情報提供します。GX志向型住宅では一軒あたり160万円の補助金に加えて、蓄電池にはさらに1/3の補助が出るようになっています。 太陽光発電の発電単価がここまで非常に安価になり、国からの補助もあり、地域によっては電気代が非常に上昇している今だからこそ、蓄電池についてしっかりと学び、備えましょう。

2025/02/21

前回は、持続会正会員自治体相互視察を兼ねて、埼玉県横瀬町で「関連人口対策&官民/官官連携」をテーマに持続会を開催させていただきました。横瀬町の「よこらぼ」や地域商社「EngaWA」の取組みについて、詳しく話を伺いました。また村上からは、新しく持続会に参加された職員や横瀬町の職員向けに、地域外に毎年流出しているおカネを地域内に循環させる「kWh=¥」「km=¥」の考え方や方法論についてレクを行い、参加自治体の方からは各自の自治体で「関連人口対策&官民/官官連携」の取組みでどんなことを今行っているか、成功事例や課題について情報共有がありました。 今回は「km=¥」の考え方や方法論をおさらいしながら、前回に引き続き、自治体が考えておくべき将来の公民連携のあり方や、昨年末に国から出されたばかりの第7次エネルギー基本計画案の内容の概要説明と、それを元に、今後の脱炭素社会に向けた社会変化に応じて、そして先んじて、どういったことを地域や自治体でやっておくべきか、といった話が共有されました。

2025/02/03

2022年7月に日本政府が「GX (※1)実行会議」を設置してから2年半。『GX推進戦略』が閣議決定されたのが2023年7月。GXでは建築物のLCA評価 (※2)...

2024/12/24

今回の定例会は、第8回目の持続会正会員自治体相互視察を兼ねて、埼玉県横瀬町で「関連人口対策&官民/官官連携」をテーマに取り行いました。「日本一チャレンジする町」「日本一チャレンジする人を応援する町」を掲げ、東京など地域外からの関係人口をどんどん増やし、TVや新聞などメディアにも多数取り上げられている横瀬町の「よこらぼ」や地域商社ENgaWAの取組みについて、詳しく話を伺いました。また村上からは、新しく持続会に参加された職員や横瀬町の職員向けに、地域外に毎年流出しているおカネを地域内に循環させる「kWh=¥」や「km=¥」の考え方についてレクチャーを行い、参加自治体からは「関連人口対策&官民/官官連携」の取組みで、今どんなことを行っているのか、成功事例や課題について情報共有がありました。

2024/12/24

今回は、現在各省庁や自治体の脱炭素や地域エネルギー、まちづくりなどの検討委員やアドバイザーとして活躍中の稲垣氏を講師に迎え、全国で進んでいる脱炭素社会に向けた脱炭素施策の自治体事例などについてお話いただきました。稲垣氏は元東京都職員として在職中に「脱炭素・再エネ・まちづくりが好きすぎて」、働きながら京都大学大学院で地球環境学を研究し博士号を取得したというユニークな経歴をお持ちの方。公務員を辞職し、‘20年より、環境省・経産省・内閣府や自治体の各種検討会等委員、アドバイザーなど、全国の地域エネ事業支援、環境・まちづくり支援に取り組まれています。 セミナーのタイトルは「自治体の脱炭素施策成功事例」について。最初に自治体が脱炭素に取り組むべき5つの理由を説明します。 理由1)地域におカネが留まるから!(外貨を稼ぐことと同様に重要) 地域での再エネ導入は地域が比較的手堅く収益を確保できる可能性の高い取組で、コスパがよい! 私がこれまで見た中で一番好きな環境省のデータより引用します。地域に太陽光発電を5,000kW(5kW/世帯としたときの1,000世帯分)を導入すると、地域に年間最大1.8億円程度の経済波及効果があります。同じレベルの経済波及効果を地域にもたらすためには、空き家対策をして188人の移住者が増加した場合、あるいは観光振興で18,880人の観光客の入れ込み増加に相当します。これだけ増やすのは、大変ですよね? それゆえ、再エネを地域資本で導入するのは大きなインパクトがあります。 出典:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/datsutanso/hearing_dai4/siryou2.pdf 理由2)地域のレジリエンス向上につながるから! 避難所となる公共施設に太陽光・蓄電池を設置することで、災害時の非常電源として利用が可能です。 理由3)再エネが地域の競争力・ブランデングにつながるから! 石狩市の事例として、電力需要の100%を再エネで供給することを目指す区域 「RE100ゾーン」を設け、企業誘致による地域活性化を目指していること。すでに某企業が同エリアへのデータセンター建設を決めています。その他、福知山市や尼崎市の事例を紹介。企業が地域に進出する場合、単なる再エネではなく「地域に貢献する再エネ」が選ばれる事例が増えています。 理由4)地域課題の同時解決ができるから! 宮津市の事例ではイノシシの獣害が発生しており、所有者がバラバラだった土地に対して、行政と地域企業と自治会、地域金融が一緒になって、獣害対策を兼ねたメガソーラーを設置。その他、自治体によっては、畜産糞尿やもみ殻や竹林など、地域課題の解決と再エネを結びつけて導入している事例が紹介されました。 理由5)快適な暮らしにつながるから! 断熱によるヒートショック予防、車をEVにしてカーシェアに取組んでいる自治体の事例などが紹介されました。

2024/12/17

2022年7月に日本政府が「GX実行会議」を設置してからちょうど2年半。 『GX(※1)実現に向けた基本方針』を閣議決定したのが2023年2月。 『GX推進戦略』が閣議決定されたのは2023年7月。 GXでは建築物のLCA評価 (※2) について、評価方法の構築がスケジュール化されています。それでは実際のところ今、どんな段階まで来ているのでしょうか?...

2024/09/04

2022年7月に日本政府が『GX実行会議』を設置してからちょうど2年。『GX実現に向けた基本方針』を閣議決定したのが2023年2月。1年半近く経ったいま、政府の取り組みによって実際のところ、どのくらい脱炭素が進んでいるのでしょうか。また、政府が行うべき内容について、その文脈を取り間違えなければきちんと社会が脱炭素の方向に向かうだろうが、文脈を読み間違うと、地域で正しい方向に思い切った投資ができません。このような状況において、代表の村上が、国が本来目指している企みや文脈を解説し、GXの中でも特に私たちの暮らしと直接関わる「建物断熱・太陽光・蓄電池・自動車」などを対象とした「くらし関連GX」関連について、民間で何ができるのか参加者の皆さんと議論を行いました。 日本は2013年比で、2030年までに46%のCO2排出量削減を掲げていますが、2022年時点でまだ約20%しか削減できていないので、あと約8年で残りの25%を削減しなければなりません。50%削減の高みを目指すというのも目標としてはあるので、その場合は30%の削減の積み上げが必要です。 「GX」これは「グリーン・トランスフォーメーション」の略で、これまでの各省庁がパラパラと推進しているのではなく、国が中心となり2022年度から始まっている本丸の制度です。「トランスフォーメーション」は「チェンジ」ではありません。ただ「変わる」のではなく、さなぎが蝶に羽化するような、仕組みがまったく変わるような文脈で使われることが多いので、Xという頭文字を充てています。 GXの枠組みは、脱炭素社会に向けた経済起爆剤として20兆円の先行投資支援を国が行い、150兆円を超す官民投資を促すことを狙っています。先行投資の20兆円は、移行債を財源とするので、今後その費用を回収していく必要があります。スキームとしては、化石燃料から早く移行した人たちへ補助を伴って投資を促し、移行しなかった人たちが化石燃料を割高で購入することによって後からツケを払う仕組みなので、会社経営している人でも、自治体でも、一般の方々も、早く脱炭素シフトすべきです。 日本のエネルギー自給率は非常に低く、現在は日本円が弱いので、2022年には34兆円という大金が、エネルギー購入のために日本から海外に流出しています。とはいえ、再エネに転換しても、別のリスクがあります。2023年のIEA国際エネルギー機関による2030年のクリーンエネルギーのサプライチェーンの予測によると、日本の現状では、再エネ技術等も海外に依存しなければならない状況です。それゆえ、再エネを推進しつつ、省エネは国内でしっかりと進めなければなりません。 日本全体のCO2排出量約10億トンのうち、約32%が建物からの排出です。東京電力が試算し公表しているグラフ「2050年カーボンニュートラルコスト曲線」に、脱炭素社会に必要な技術がCO2削減1トンあたりのコストの安い技術から順番に表記されています。それを見ると、再エネ発電以上に「建物の断熱」が最も安価でCO2削減効果が高い、コスパに優れる技術です。2番目のコスパに優れる家庭や業務部門のオール電化は、ひと昔の”オール電化”とは違い、太陽光で発電した電気を自家消費し、電気ヒートポンプで必要な熱に転換したり、乗用車等のEV化を推進する取り組みです。 今年の5月には、さらにGXを加速させるための具体策が検討され、液体水素運搬など新技術への支援の話も上がっていますが、「くらし関連部門」では相変わらず、①家庭の断熱窓への改修 ②高効率給湯器(ヒートポンプなど)への入れ替え ③電動者/蓄電池の導入支援 が支援対象で、2000年頃から家庭や事業所でやるべき脱炭素対策と変わるところがありません。今後もこの対策は変わりようがないため、それをGXで支援するようになっていますから、各自も経営成長戦略として推し進めることが大切です。

2024/03/05

クラブヴォーバンが2008年から必要性を訴え続けてきた「建築物の省エネ表示制度」が、この日本でも実現することになりました。2024年4月1日より、これまで適合義務のなかった新築の小さな住宅まで、賃貸や分譲で市場に出される際は、建物の省エネ性能表示が「努力義務化」されます。それに先駆け、今回のPJ100セミナーでは代表の村上とこの制度と業界に詳しい晝場氏から、制度と省エネ表示の内容・建築や不動産など業界への影響・CO2排出量削減への影響などについて解説する会となりました。 まずは代表理事の早田より挨拶。代表の村上とともに、建物の省エネ性能の評価・表示をしようと2008年より動き始め、日本エネルギーパス協会を設立したのが震災後の2011年。そして今は既に2024年。建物の省エネ性能や性能表示について、日本は諸外国に比べ非常に遅れています。我々は16年、ずっとこの建物の性能評価・表示制度が必要と言い続けてきたが、まだまだ国の動きが遅いのでこれからも言い続けやっていくしかないと思っている、とのことでした。 次に代表の村上より、この制度の全体の流れ、評価方法、評価書の発行方法や内容、不動産や建築など業界への影響などの概要説明がありました。また、日本で先駆けて建物の性能評価・表示の普及活動を行ってきた村上がこの制度を見て、評価できる点、まだこれから改善が望まれる点などについても言及がありました。 住宅性能を評価・表示するためのプログラム(今はまだドラフトバージョン)が、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のWebサイトで公開されています。クラブヴォーバンが関わっている、北海道ニセコ町のSDGs未来都市モデル街区で今年3月に分譲される集合住宅の数値を実際にサイトで入力し、評価ラベルを仮発行してみました。すると、UA値が0.17、再エネを含むBEIが0.47、エネルギー消費性能で6つ星の最高レベルで、性能評価・表示されました! 冬場―10℃を下回るニセコの豪雪地帯の物件ですが、目安の年間光熱費は年間17.8万円。最高基準の省エネ住宅と評価されました。それらの入力や出力の方法を実際に皆さんにお見せしながら、評価ラベルの見方やそれぞれの項目の意味について、解説を行いました。

2024/02/28

前回は、第7回目の持続会正会員自治体相互視察を兼ねて、北海道下川町で「人口減少と移住・農村の暮らしのインフラ」をテーマに持続会を東京とオンラインで開催しました。下川町は、町の面積の約9割を占める地域資源の森林を最大限・最大効率に活用することを掲げています。循環型森林経営を基軸として、森林総合産業の構築、超高齢化社会にも対応した新たな社会システムの構築、森林バイオマスなどの再生可能エネルギーを活用した地域エネルギーの完全自給と脱炭素社会構築をも目指し、「持続可能な地域社会(森林未来都市)の実現」に向けた取り組みを進めています。また、全産業の共通課題となっている人材不足に対応するため、下川町産業活性化支援機構を立ち上げ、毎年約30人(総人口の1%)が移住し、2016年以降は、20代から40代までの年齢階層では転入超過傾向にあります。 今回は前回に続き「移住と住宅インフラ」がテーマ。自治体の皆さんには課題として「将来の世帯数」「住宅ストック数」を調査していただき、将来の世帯数に対し住宅ストック数が足りるかの予測について発表がありました。少子高齢化と核家族化が進み一世帯あたりの人数は減少しているので、世帯数は人口減少の速度に比例せず将来大きくは減りません。一方、全国で移住先として人気のある自治体では、年々一定数の移住者が流入し状態のよい空き家は既に不足しつつあります。せっかく町で移住促進をしたり仕事を創出したりしても、域内に住める手ごろな住宅がなければ若い人たちも住めず移住者も入ってきようがありません。代表の村上と、田中信一郎氏からは、自治体において脱炭素化を加速させながら、域内の全ての人が安心して暮らせ移住者も増やしていけるまちを実現するために、全国での事例共有や、自治体・自治体職員として何ができるかについてのレクがありました。

エネルギー自立地域経済好循環 × イノベーション

エネルギー自立地域経済好循環 × イノベーション